9 月 26 日下午,2025 年国家技术转移人才培养基地(广东)技术经理人交流会暨松山湖科技政策宣讲会在东莞松山湖国际创新创业社区 G4 栋 1 楼多功能展厅成功举办。百余位来自高校科研院所、科技企业、行业协会的技术经理人齐聚一堂,以 “深化产学研协同,共促技术转移发展” 为主题,在思想碰撞中凝聚共识,在经验分享中夯实合作根基。

实战经验倾囊相授,解码技术转移 “成功密码”

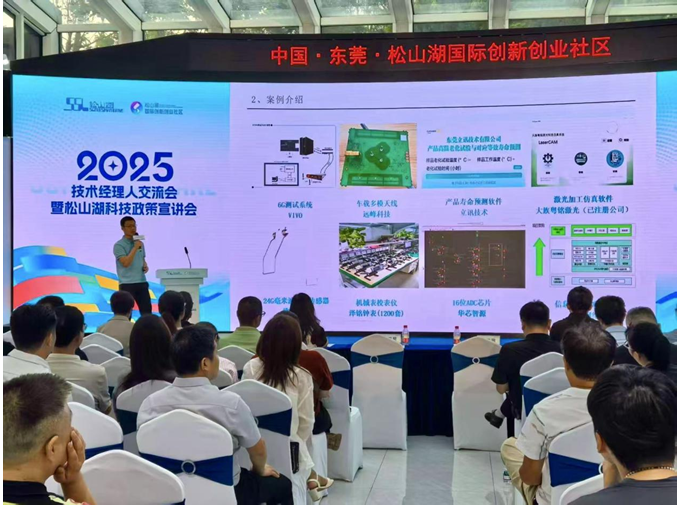

作为本次交流会的核心环节,电子科技大学广东电子信息工程研究院(以下简称“电研院”)院长助理母国才受邀作了《成果转化、技术转移实践经验分享》的主题报告,以干货满满的一线实战案例与数据对比赢得全场共鸣。深耕成果转化和技术转移领域多年的母国才,不仅兼具高级工程师、高级技术经理人双重专业背景,更在上一年度获评 “十大优秀学员” 称号,其专业能力与实践成果早已得到行业认可。

此次分享中,他披露所主导推动的 30 余项校企合作项目落地率远超行业平均水平 —— 上海技术交易所调研数据显示,国内技术经理人年均仅能促成 1-2 项交易,而他所带领团队的项目成功率达到 60% 以上。母国才指出当前技术转移的核心矛盾:“企业要快准狠出成果,高校求精细慢出精品” 的需求差异,这一痛点在数据上更为直观 ——2023年《中国高校专利转化研究报告》显示,中国高校专利转化率仅6.8%,远低于企业的51.6%,不到美国高校水平的 1/3。针对这一困境,他结合与vivo合作的 6G 测试系统、为立讯技术研发的产品寿命预测软件等标杆案例,拆解了 “精准对接” 的关键逻辑:以准确的需求题目为前提,以双方信任为基础,以利益共享为动力,以规范管理为保障。

谈及合作价值,母国才以大族粤铭激光为例:双方从激光加工仿真软件合作起步,最终孵化出独立注册企业,这类深度合作恰是破解 “转化难” 的关键路径。现场所展示的 “企业提需求 — 高校对接团队 — 线上线下交流 — 项目落地” 全流程示意图,更让参会者对技术转移的实操路径有了清晰认知。

母国才作主题报告分享

多维环节亮点纷呈,凝聚协同发展合力

除核心经验分享外,交流会设置的荣誉表彰、经验交流、需求对接等环节同样亮点突出,数据背后彰显着技术经理人队伍的成长活力与行业凝聚力。

在表彰环节,电研院院务部部长曾浩华荣获2025年“优秀(小组)学员”、电研院科技创新部高级工程师曹厚华获 2025年“优秀(个人)学员” 。这一荣誉的含金量在基地培养数据中可见一斑:自 2020 年落户松山湖以来,国家技术转移人才培养基地(广东)已累计培养各类技术经纪人 2800余人,构建起初、中、高三级人才梯队体系。电研院在技术转移领域已形成 “人才——项目” 双优传承效应 —— 继 2024 年母国才获评十大优秀学员、电研院“车联网安全技术转移转化工作项目” 斩获十大优秀科技成果转化案例后,曾浩华、曹厚华的获奖再次印证了电研院在技术转移人才培养与项目成果转化上的深厚积淀。截止2025年9月,电研院累计有20人参加了国家技术转移人才培养基地(广东)组织的各级技术经纪人培训,其中高级技术经纪人6人、中级技术经纪人10人、初级技术经纪人4人,在东莞市各参训企事业单位中名列前茅。

日前,《电子科技大学科技成果转移转化加速行动计划(试行)》正式发布,将通过包括建成学校科技成果转移转化专业决策和办事机构、打造一支不少于50人的技术经理人队伍、发起成立电子科技大学科技成果转移转化引导基金等在内的十条重点任务,积极推动科技成果从“书架”走向“货架”。电研院将发挥大湾区超级经纪人的角色,精准对接和匹配电子科技大学丰富的科技成果资源,链接大湾区特别是东莞的产业需求,持续做好科技成果落地转化工作。

共识在交流中凝聚,合作在共鸣中深化

“母院长的案例和数据太有冲击力了,尤其是 2024 年远峰科技‘车载多模天线’项目的落地成效,终于明白我们对接高校时‘找不准团队、摸不清需求’的问题根源!” 来自东莞本地龙头科技企业——长盈精密副总经理罗卫强表示,分享中 “线上视频沟通 + 线下实地考察” 的对接方式,已纳入企业后续技术合作计划。北京大学东莞光电研究院副院长童玉珍则认为,“企业需求精准化、合作流程规范化” 的建议,为科研成果走出实验室提供了清晰方向。

国家技术转移人才培养基地(广东)专家组组长钟敬恒博士在总结中表示,本次交流会不仅是技术经理人的 “经验交流会”,更是产学研合作的 “资源对接会”。目前基地培育的技术经理人已成为区域转化主力,未来基地将持续依托母国才等资深专家的实践经验,深化人才培养与项目对接,推动更多科研成果转化为产业动能。